剪纸,作为国家级非物质文化遗产,凝聚着中华民族质朴的审美与创作智慧。它以纸张为载体,溯源至汉魏,从民间祭祀祈福的符篆雏形发端,便踏上了从实用符号向艺术表达演进的悠悠征途。

唐宋时期,技艺渐入佳境,从简单民俗符号拓展至岁时风物、市井百态;明清之际达到鼎盛,融入宫廷雅趣与民间生活,成为兼具装饰性与文化寓意的艺术形式。其工序精巧尽显匠心,经选纸(柔韧宣纸、鲜艳蜡光纸适配不同需求 )、起稿(以笔绘形,或凭心手相印的剪影式创作 )、剪刻(阳刻尽显轮廓张力,阴刻藏纳细腻层次,推剪、刺孔等技法添灵动 )、装裱(托纸固色,装帧成画或融入生活器物 ),还因地域衍生多样流派,像河北蔚县剪纸以 “阴刻为主、阳刻为辅”,点染技法晕染出独特色彩韵律;广东佛山剪纸擅长铜凿衬色,金箔与色纸交映出华丽烟火气,在刀剪游走间,传承千年民俗,裁剪出独特东方美学,是时光沉淀下的文化符号,诉说着传统手工艺的诗意与温度。

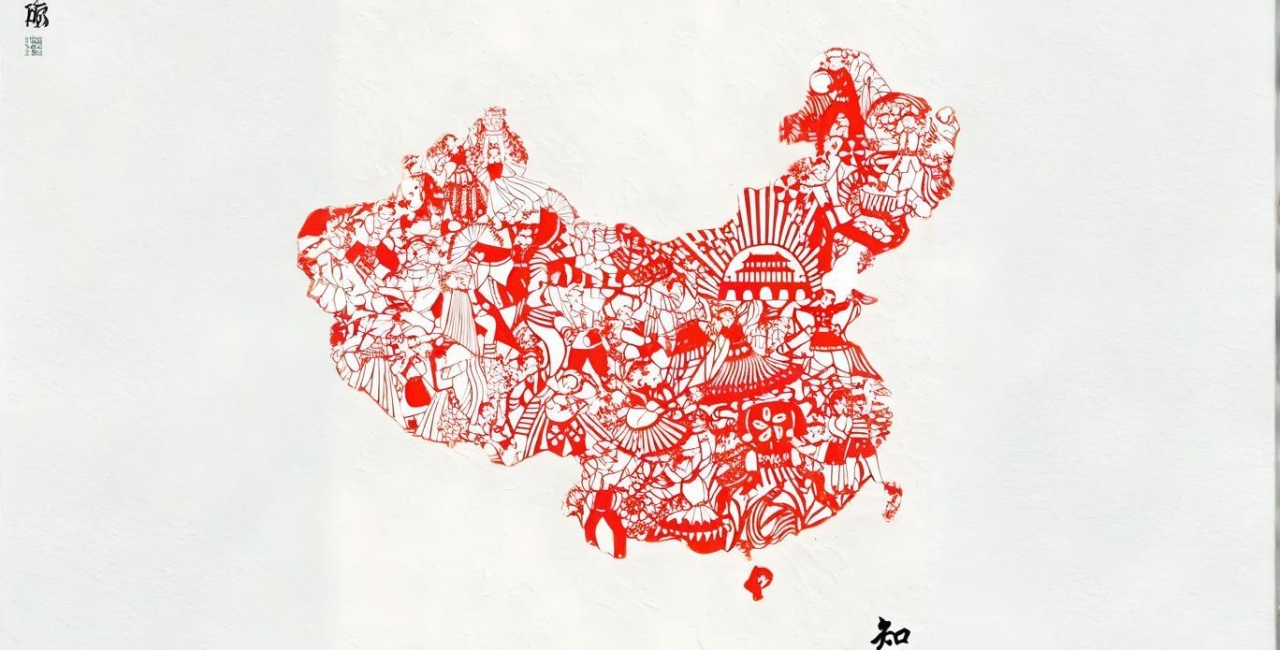

从驱邪纳福的窗花剪纸到叙事连画的民俗长卷,从装点节令的喜庆挂饰到精微入妙的艺术摆件,剪纸始终在实用与审美、传统与现代的边界轻盈跃动。它是陕北婆姨手中红纸裁出的生肖百态,将祈愿凝于方寸;是扬州艺人以细纹刻纸勾勒的山水楼阁,在薄如蝉翼间藏纳乾坤。哪怕身处数字图像纷飞的当下,剪纸仍以非遗之姿,让人们触摸到纸张的呼吸、匠人的温度,每一道利落的刀痕,都是对 “材美工巧” 的坚守,更是中式美学里 “虚实相生” 的生动诠释 —— 用平凡纸张,裁剪出永不褪色的文化剪影 。